海洋学習指導者養成講座in北九州 〜海を活かした学びの場をつくろう〜

概要

北九州市は1960年代、工業化に伴う海洋汚染で「死の海」と呼ばれた洞海湾を復活させたことで、環境再生都市として世界的な注目を集めている地域です。しかし、沿岸域の藻場の減少や海岸に漂着するゴミなど、新たな課題にも直面しています。本講座は、海に関する基本的な知識を習得し、保全や普及啓発など環境問題に取り組む人材を地域に増やすことを目的に開催しました。社会教育や学校教育に関わる方、すでに環境保全活動に取り組む方や、環境教育に関心を持つ方など、九州全域に加え、沖縄県や山口県から34名の方にご参加いただきました。午前中は、マリンワールド海の中道の元館長であり、地域と連携した海洋教育のご経験も豊富な高田浩二氏による講義、午後は、体験型海洋学習教材「LAB to CLASS」のワークショップとグループワークを行いました。高田氏からは海洋教育実践例もご紹介いただき、教育現場の課題解決のために海の力を借りることや、地域の多様な立場の方と連携でより豊かな学びの場が生まれることを教えていただきました。グループワークを通じて参加者同士の交流も深まり、今後さまざまな地域での連携や実践を通じて「海を楽しく学べる場」が増えることが期待されます。

- 実施場所:タカミヤ環境ミュージアム(福岡県北九州市)

- 実施日時:2025年1月25日(土) 10時〜17時

- 参加者:海を活かした学びの場づくりに関心のある方 34名

- 詳細:https://npo-bridge.org/archives/news/leader-training-kitakyusyu

- 助成:真如苑「環境保全・生物保護市民活動助成 “地球・自然・いのちへ”」

東京コミュニティ財団「ファンドクリエーション基金」 - 協力:若築建設株式会社/わかちく史料館

- 後援:北九州市、北九州市教育委員会

【内容】

●講義 高田浩二氏(海と博物館研究所所長)による講義

『地球環境を創った海藻が再び地球を救う』 『地域の教育資源活用と海の力を借りた学び』

●ワークショップ

体験型海洋学習教材LAB to CLASS の体験と活用

・明日から使える体験型海洋学習教材のレクチャー

・紹介教材:「実物大イルカ模型」「餌の餌の餌は何?」「サンゴ礁・干潟のジグソーパズル」「海へ!水てき君の大冒険」

●グループワーク

・北九州 海洋学習教材制作の体験

藻場イラストへのアドバイス、ジグソーパズル実施の工夫、活用アイデア出し

・ワールドカフェ風ミーティング

悩みやアイデアを共有し、新たなアイデアやヒントを持ち帰ろう

活動の様子

【アイスブレイク】

参加者は、沖縄・鹿児島・熊本・長崎・大分・福岡・山口から集った34名です。 学校の先生や、行政の方、研究者や自然ガイド、環境保全団体や博物館(水族館)の職員、環境教育を仕事にしたい方など、さまざまな形で「海を伝えること」に関心ある方々が集いました。

【講義】

高田氏による講義『地球環境を創った海藻が再び地球を救う』では、海藻の歴史をたどり、今のわたしたちがなぜ呼吸ができるのか?どうして陸で生活ができているのか?を紐解いていただきました。 当たり前にある今の暮らしは、海藻の先祖の働きのおかげです。磯焼けなどの環境問題を考える時に忘れてはならない、繋がりや循環について学びました。

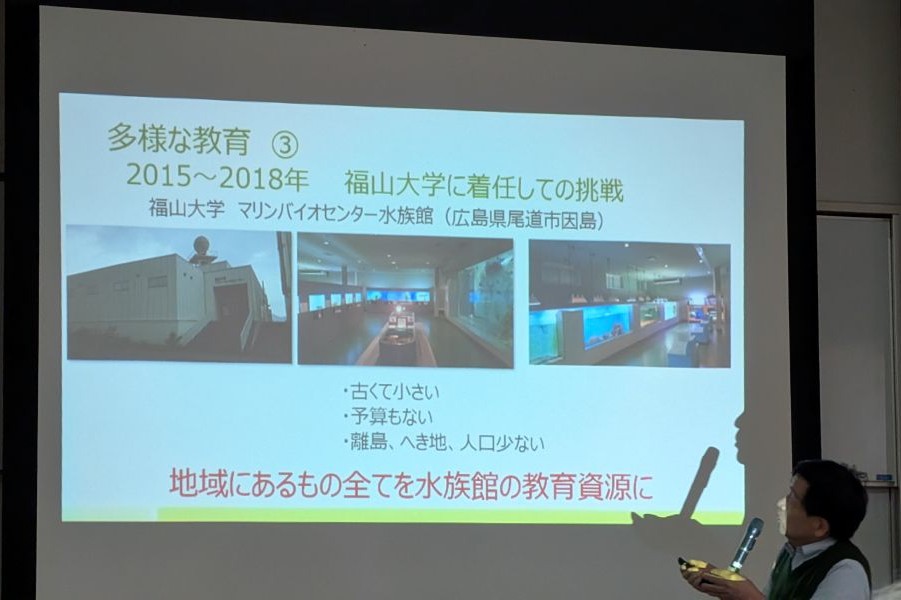

『地域の教育資源活用と海の力を借りた学び』の講義では、多くの教育事例をご紹介いただきました。地域の資源を活かす方法や、地域や相手の課題を理解することの大切さ、その上でわたしたちに何ができるのか?を考えるやりがいや楽しみを教えていただき、海を活かした学びの場の多様性を感じることができました。

「海洋教育は、海に背中を押してもらいながら、海の力を借りた学びをデザインすることである。」高田氏から受け取ったさまざまなメッセージが参加者の背中を押し、会場内は笑顔と熱気に包まれました。

【ワークショップ】

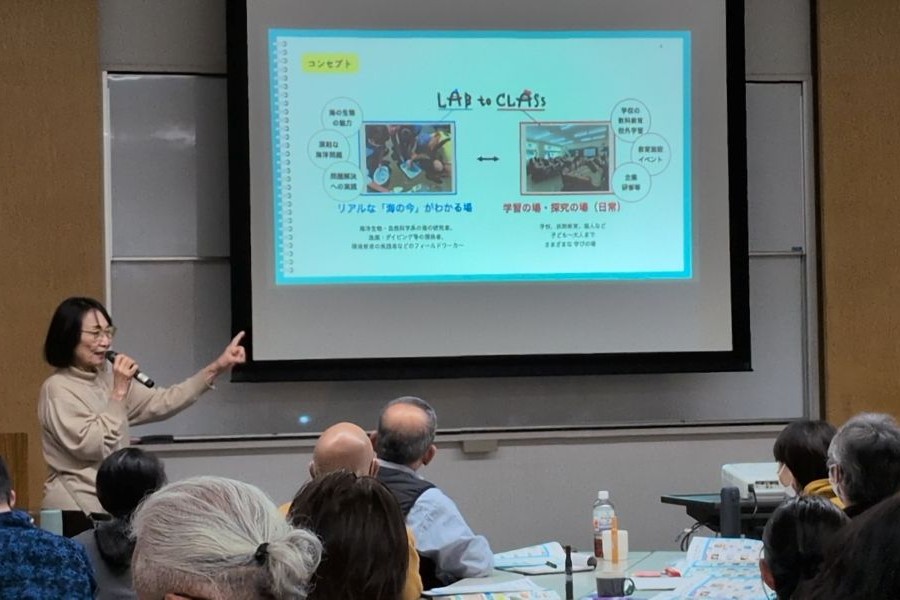

LAB to CLASS体験型海洋学習教材ワークショップでは、教材の紹介や体験を行い、さまざまな活用アイデアも生まれました。 LAB to CLASSは、フィールドワーカーや研究者が面白いと感じるリアルな「海の今」を、学習の場へと届けるために生まれたプロジェクトのことです。

海について学ぶ機会は、地域によって大きな差があります。 LAB to CLASSプロジェクト運営事務局である、海の環境教育NPObridge代表理事の伊東は「海から離れた場所でも、体験を通して楽しみながら海を学んでほしいという思いがある。海にまつわる教育格差を減らしたいから、だれでも無料でダウンロードして使えるようにしている。ぜひさまざまな機会で、教材を活用してほしい」と参加者へ伝えました。

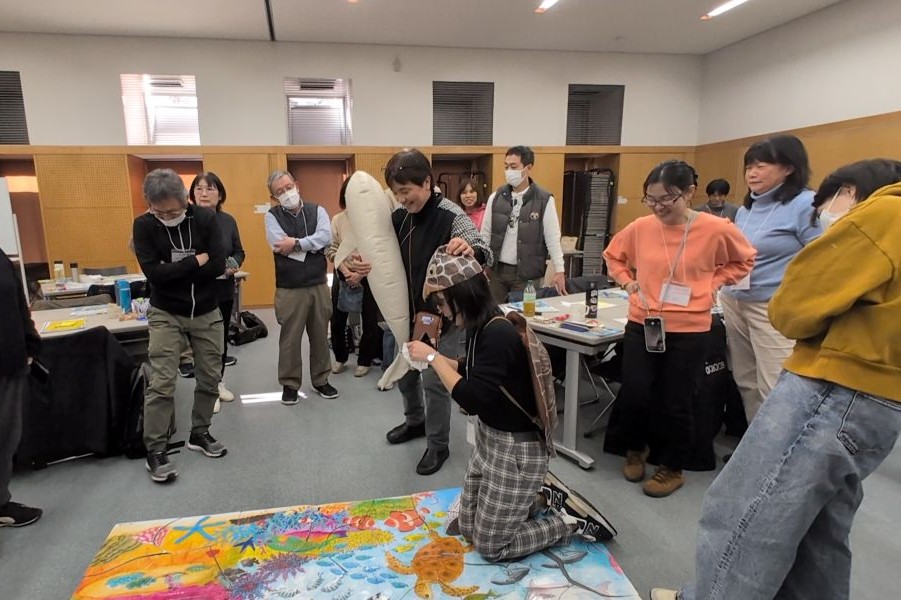

教材を体験すると、自然と笑顔が生まれます。楽しみながらの学びを体感しながら「こんな風にアレンジして使えそう! こんな声掛けをするとより効果的になりそう!」と教材活用アイデアもたくさん飛び交いました。

高田氏から「どうしてその生物がそこにいるのか」「どこでどのように成長するのか」と問いかけると生態学や生活史の話にも広げられると追加の講義をいただきました。また、具体的な教材制作方法とポイントについても説明することができました。

【グループワーク】

グループワークでは、現在制作中の藻場ジグソーパズル教材に対して、アドバイスや意見交換を行いました。 また普段の活動の悩みや考えを共有し、解決のヒントやアイデアを得るために、 ワールドカフェ風のミーティングも行いました。

さまざまな立場や経験をもつ人々が集まることを最大限活かしたこの講座。きっと参加者それぞれに、新たな気づきや、これから取り組みたいことが生まれる時間になったのではないかと思います。

実施後の感想

参加者からは「インプットだけでなくアウトプットまで、1日の講座の中ですべて体験できるとは思わなかった。あっという間の1日でとても充実していた。」 「同じ目線で話せる仲間がいることがわかりました。高田先生の話にも勇気づけられました。」「早速実践してみたいことがたくさん得られました。」「1日では短い、宿泊型の研修もしてほしいです!」「次回は南九州で開催したいです」などの声が寄せられました。海を身近に感じる人が減っている今だからこそ、さまざまな立場で「海を伝える人」が必要です。 講座にご参加いただいた皆さまは、まさに「海の伝え手」です。 LAB to CLASSの教材も活用しながら、所属するそれぞれの施設や地域活動において海を活かしたイベントや企画、アクションを実践していただければ嬉しいです。今後ますます地域に海を楽しく学べる場が増え、海洋環境問題や保全活動に意識を向ける人々が増えていくことを願っています。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました!今後も繋がりを活かしながら、ともに海を伝えていきましょう。

「実施レポート(PDF)」は、こちらからご覧いただけます