探究学習フィールドワーク:「人と生物の共生のあり方を探る」

~ 中央⼤学杉並⾼等学校1年⽣ ~

実施場所:中央⼤学杉並⾼等学校/新江ノ島⽔族館、藤沢市⽚瀬⻄海岸

実施日時:2025年年1⽉8⽇(⽔)10:00〜11:50、9⽇(⽊)9:45〜12:45

概要

杉並高等学校で3年間を通して取り組まれている『総合的な探究の時間』の最初のフィールドワーク。防災やダイバーシティなど多様なテーマ設定のあるなか、【SDGs14:海の豊かさを守ろう】を切り口に『人と生物の共生のあり方を探る』というテーマで42名の生徒のみなさんが集まり、水族館と周辺地域の校外学習を行いました。グループそれぞれに独自の「問い」も設定して、二つの水族館を視察するというこの学習の、「事前学習」と「湘南エリア」(当日)を担当させていただきました。

事前学習では、海を大きく捉えて欲しいとの思いから、日本の海の概要や野生生物(イルカ)の暮らしの紹介を主に、体験型教材や映像を使って行いました。当日は、都市部に隣接する湘南海岸の海を体感してもらうと共に、目の前に広がる「相模湾」の海中探検をイメージして『新江ノ島水族館』を観察。最後に「まとめ」として鎌倉〜藤沢の海をより深く理解していただくために、現場が直面している「海洋プラスチックごみ」や「藻場枯れ」の問題と地域の取り組みを紹介。さらに、森と海のつながりと、その先に続く海の豊かさを、ナショナルトラスト運動やシロナガスクジラの漂着の話題も含めてご紹介しました。

- テーマ:SDGs14海の豊かさを守ろう「人と生物の共生のあり方を探る」

- 体験者:中央大学杉並高等学校1年生 42名

- ファシリテーター:人見道夫(ネイチャーガイド風の道)

- 使用教材:

海洋学習教材LAB to CLASS 《実物大のイルカをつくろう!》《餌の餌の餌は何?〜海の食物連鎖》 - 受託元:東武トップツアーズ株式会社 埼玉西教育旅行支店

- 協力:御蔵島観光協会/NPO法人江ノ島フィッシャーマンズプロジェクト/ 矢北拓也(城ヶ崎インディーズ)/中野陽子

活動の様子:事前学習

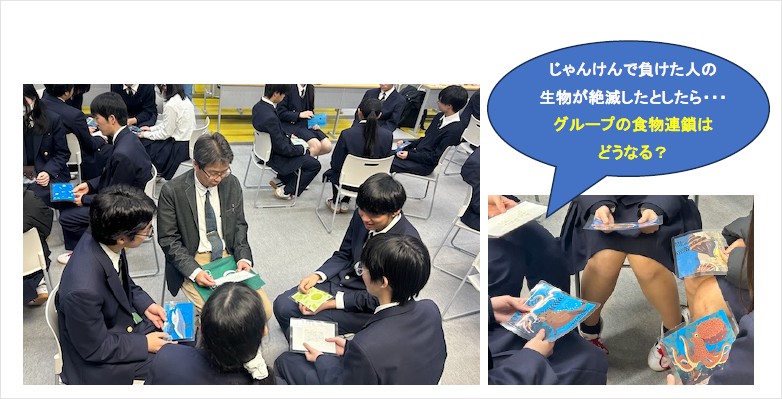

日本の海の多様性を楽しく学ぶ『餌の餌の餌は何?』

フィールドワークの前日に行った事前学習では、「湘南・江の島の海」や「水族館の展示の特徴」の説明の前に、日本の海全体を扱った「食べる−食べられる」の関係をカードゲームで紹介。

バラバラに配られた40枚のカードを頼りに仲間を探していくと…。そこには日本の海で繰り広げられている多種多様な食物連鎖が浮かび上がってきます。ヒグマやシャチが関わる北の海から、亜熱帯のサンゴ礁の海まで、日本の“海”の自然の豊かさを実感してもらえたのではないかと思います。

グループになった後は、それぞれの食物連鎖で1生物がかけた場合の変化を考え、意見交換を行いました。

「江の島」の海にもやってくる野生イルカの世界

水族館のショーでも活躍するイルカの仲間。事前学習では日本沿岸に生息する「ミナミハンドウイルカ」の体の仕組みと野生下での暮らしの様子を紹介しました。伊豆諸島御蔵島周辺の野生イルカの調査映像も交え、海洋哺乳類の身体的特徴と進化との関係、さらに野生下の行動や生息環境を伝えることで、水族館のイルカも本来は野生生物として身近に生きていることを実感してほしいとの思いで実施をしたプログラムです。

紹介したイルカの仲間は、翌日訪れる湘南の海にも現れたことがあります。野生生物を飼育する意味、保護や種の保全など、水族館の持つ多様な役割にも今後関心を深めてもらえたら嬉しいです。

活動の様子:フィールドワーク

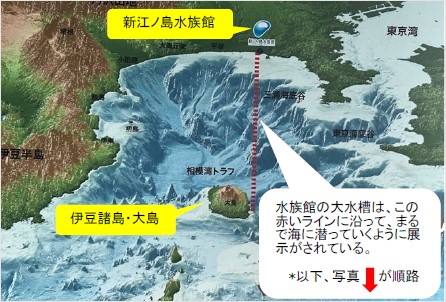

水族館入館=眼前の海に潜水開始!

真っ平な海面が広がる「海」ですが、「新江ノ島水族館」前から目視できる伊豆大島との間には、じつは水深1,000mを超える深海があります。そして江の島の太平洋側は、波によって削られた海蝕棚と急激に深くなる岩礁の世界…。

この、陸からはなかなか見ることができない海中世界が、手に取るように見られるのが、水族館の「大水槽」です。

入口の潮溜り(波打ち際)から、スロープを下ると、海面に浮かんで見るような海の風景、洞窟の中の生きものの様子、そして水深10数メートルから水面を見上げる海中世界…。その先には、光や酸素を必要としない深海の「化学合成の生態系で生きる生物の世界」の展示も。

これらの世界が遥か遠い世界の出来事ではなく、目の前の海で繰り広げられていることを実感し、そこから環境保全を考えてもらいたいと思っています。

見えない!海中の環境悪化

観光地である湘南海岸は、多くの砂浜で定期的な海岸清掃が行われ、ごみも少なく大きな環境問題とは程遠いように思われます。

ところが海の中を見ると、海底には多くのプラスチックごみが漂流し、地球温暖化による海水温の上昇や栄養塩の共有不足などの影響で海藻が枯れ…、そこには近年大きな社会問題となっている、多様な課題が山積しています。一方、海が荒れた後には、海岸に深海生物が打ち上げられたり、2017年には地球最大の生物と言われている「シロナガスクジラ」が漂着するなど、豊かな自然へのつながりを実感できる場所であります。

海の環境は陸から見えにくいため、その豊かさの認識も薄く、また環境問題も知らないうちに進行し、対応が遅れがちです。そのような情報も、最後に提供させていただきました。

実施後の感想(実施者:海の環境教育NPO bridge /担当 伊東)

海洋環境問題を学習するとき、最初から問題ばかりに目がいくと、その問題の大きさや複雑さに押しつぶされて前に進むエネルギーを失ってしまったり、狭義の問題解決に邁進して他への影響や自然本来の力を見逃してしまう危険性があるのではないかとbridgeでは考えています。まずは海の生物に触れ、彼らが暮らす環境のダイナミズムや多様性を感じ、学習者自らの暮らしとのつながりを、マイナス面もプラス面も含めて知ってほしい。そこから“生物への共感やつながり“を基盤とした環境保全を考えてもらいたい…そんな思いを込めてプログラムを構成しました。

3年間という長いスパンの学校の「探究学習」で、NPOの活動目標と学校の「1授業」の位置付けをどのようにすり合わせができるか。担当教諭や旅行社の方々と事前調整を行い、プログラム意図のご理解と柔軟な対応を頂けたことが、本プログラムの実施を可能にしたと思っています。そして、今後の協働の可能性を大きく感じたプログラムになりました。

今回体験してくれた杉並高等学校の生徒さんたちが、今後本格的に始まる個々の探究学習で、さらなる「人と生物の共生」を考え、楽しい学びを進めてくれることを願っています。

詳細・スケジュール等、より詳しい「実施レポート(PDF)」は、こちらからご覧いただけます