鎌倉・江ノ島校外研修2025「イルカと海の仲間たち:森と海、私の暮らし 」

実施校:実践女子学園中学校

対象者:中学1年⽣ 270名

実施場所:

[校外研修] 鶴岡⼋幡宮、⾼徳院(神奈川県鎌倉市)、新江ノ島⽔族館・江ノ島⻄海岸(神奈川県藤沢市)

[事後授業] 実践⼥⼦学園中学校(東京都)

実施期間:

[校外研修] 2025年5 ⽉12・14⽇(⽇帰り)

[事後授業] :2025年5 ⽉21 ⽇〜6 ⽉18 ⽇ 1 時限(50 分)×2回

プログラム指導:伊東久枝・三好直⼦(海の環境教育NPO bridge)、⼈⾒道夫(ネイチャーガイド ⾵の道)

概要

実践⼥⼦学園中学1 年⽣の校外研修「鎌倉&江ノ島」は、bridge が担当してすでに4回⽬。『未来デザイン』という、中⾼⼀貫の取り組みとして⾏われる『持続可能な開発のための教育(ESD)』の最初の体験学習に位置付けられ、フィールドでは、海と森の⾃然に触れ、歴史的な史跡を散策、⽔族館で⽣物観察を⾏うという少し欲張りな内容で実施しました。郊外研修の後に学校で2時限の振り返り(事後学習)を⾏い、海の⾃然や環境問題を“⾃分ごと”として捉えられるように働きかけるプログラムとなっており、今年度はグループワークを増やし、海の環境と⾃分たちの暮らしをつなげて考える時間を増やしました。

鎮守の森として、また⽇本初のナショナルトラスト運動で守られてきた鎌倉鶴岡⼋幡宮の森を体感し…、江ノ島⽔族館では⽬の前の海に潜⽔するイメージで海の⽣きものの多様性を観察し…。眼前に広がる深度1,000m にも達する海中世界と、そこにつながる森の⾃然、私たちの⽇々の暮らしを実感できるように⼯夫をしたプログラムです。

- 使用教材:海洋学習教材LAB to CLASS https://lab2c.net :《実物大のイルカをつくろう!》実物大イルカ模型 / 《餌の餌の餌は何?〜海の⾷物連鎖 PART1〜3 北の海/磯・外洋/サンゴ礁》

授業内容の詳細、参加者の感想、授業の進行表など、より詳しい「実施レポート(PDF)」は、こちらからご覧いただけます

活動の様子

※以下は、「実施レポート」の一部抜粋です。

【事前学習】

【森と海のつながりを知る】

鎌倉の海を訪れる前に、「森と海のつながり」をテーマにした動画『森と海のつながり〜洞海湾から大海原へ』(提供:若築建設株式会社)を鑑賞。

森から川を通って海へと流れる栄養が、海の豊かさを支えていることを学びました。

【校外研修:鎌倉の森と江ノ島の海】

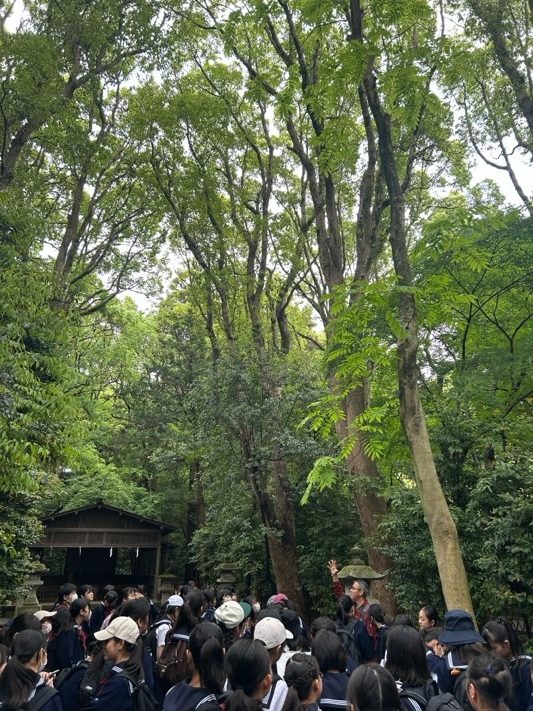

【鶴岡八幡宮】

800年以上守られてきた「鎮守の森」で、葉の匂いを嗅いだり、鳥の声を聞いたりしながら、自然と人の関わりを体感しました。

落ち葉一つにも理由がある――そんな小さな発見を通して、自然の循環に気づくきっかけとなりました。

【新江ノ島水族館】

波打ち際から深海まで続く展示を巡り、相模湾の多様な生きものの世界を探検。

イルカやクジラなど、ショーで見る生きものたちが実際にこの海に棲んでいることを知り、「水族館の世界」と「目の前の海」がつながる体験になりました。

【事後学習:学びを自分の暮らしへ】

【海の食物連鎖】

教材《餌の餌の餌は何?》を使い、「食べる・食べられる」という関係から海の生態系を学びました。

海の多様性や植物の大切さ、そしてそれが私たちの食にもつながっていることを感じ取ります。

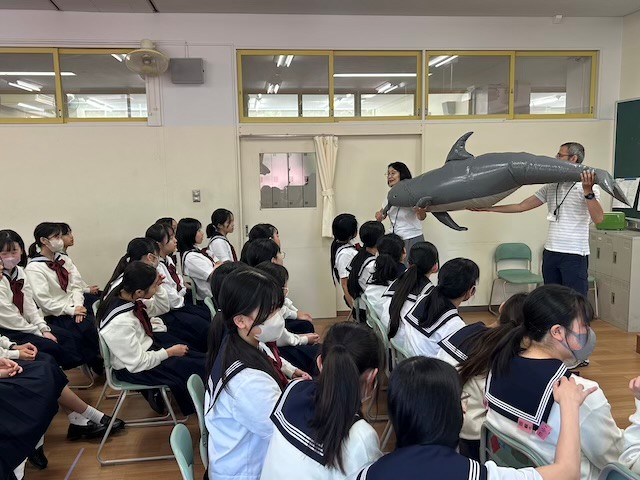

【野生イルカの暮らし】

実物大のイルカ模型や御蔵島の映像を使って、野生イルカの行動や社会を紹介。

生徒たちは「江ノ島の近くにも野生イルカがいる」と知って驚き、映像に見入っていました。

水族館で見たイルカにも“野生での家族や仲間がいる”という事実を、日常の中で思い出してもらえたらと思います。

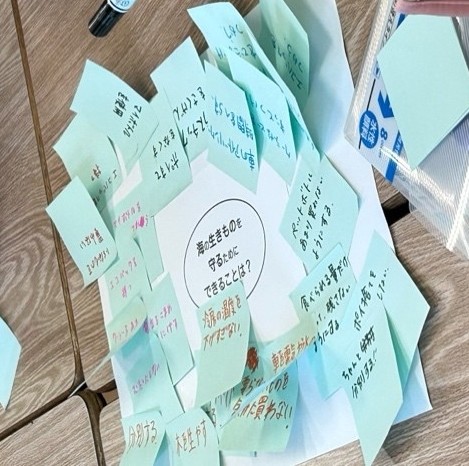

【海の生きものと人の暮らし】

鎌倉の浜辺に流れ着く漂着物や海藻、貝殻の写真を通して、浜辺が森や川とつながっていることを紹介。

海底ごみの実例なども学びながら、「自分にできること」をグループで話し合いました。

多くの生徒が、日々の行動を見直すアイデアを出してくれました。

まとめ

都内から日帰りできる「鎌倉・湘南地域」は、黒潮が流れる豊かな海と、古くから人々に守られてきた森が共存する自然豊かな場所です。森と海が近く、川がつなぐこの土地は、「森・町・川・海の循環」を実際に感じながら学ぶのにぴったりのフィールドです。

鎌倉市は、SDGs未来都市や国際環境認証「ブルーフラッグ」(由比ヶ浜海岸)の指定を受けるなど、環境への取り組みが進む自治体でもあります。

今年の校外研修は、鶴岡八幡宮や鎌倉大仏、新江ノ島水族館を巡る定番ルートを「森と海、人の暮らしのつながり」という視点で構成。4回目となる今回は、生徒同士の意見交換を増やし、自分たちの行動につなげる時間を大切にしました。

それぞれの体験が、今後の探究学習やESDへのきっかけになってくれたらと思います。今後も学校と協力しながら、より良いプログラムを育てていきたいです。

授業内容の詳細、参加者の感想、授業の進行表など、より詳しい「実施レポート(PDF)」は、こちらからご覧いただけます